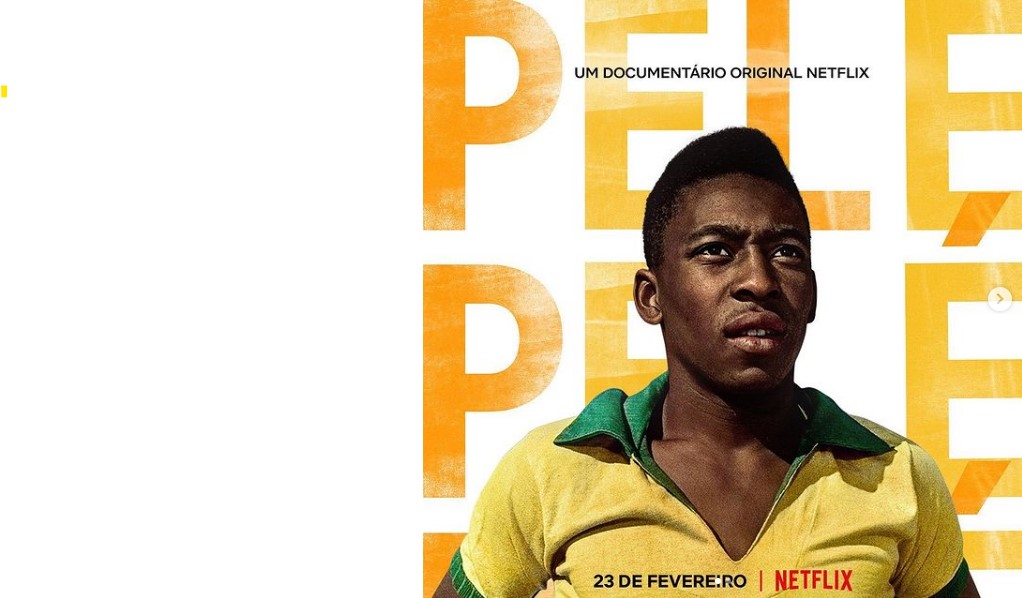

Sport Documentary parte 1 – Pelé, il re del calcio (specie per l’establishment) su Netflix

Benvenuti alla prima “puntata” di una serie di recensioni dedicata ai migliori documentari presenti sulle maggiori piattaforme di video streaming sui personaggi che, nel bene o nel male, hanno fatto la storia dello sport

di Rocco Leo

Le prime sequenze si aprono sullo stadio Azteca vestito a festa per l’inaugurazione dei mondiali del ’70 intramezzate da immagini di repertorio di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi: Edson Arantes Do Nascimento. Pelé, il re del calcio. Netflix dixit, almeno.

È la sua voce, affiancata da quelli dei compagni dell’epoca, dall’eterno Zagallo e da alcuni intellettuali brasiliani a introdurre e raccontare allo spettatore di un mondo ormai svanito, sgranato e invecchiato come le teche di repertorio che lo racchiudono; eco di un tempo in cui aveva ancora senso usare la parola “esotico” e in cui l’8K era un privilegio riconosciuto solo all’occhio umano presente allo stadio. Oculista permettendo, of course…

Colpiscono le parole, pesanti e plumbee che O Rey usa per descrivere il suo stato d’animo durante il mundial messicano. Un’istantanea fedele del mood di un condannato a vincere: “Non mi piaceva, non volevo essere lì. Pregavo… Dio, aiutami! Questi saranno i miei ultimi mondiali”.

Poi, il taglio. Siamo all’interno di un ambiente spoglio immerso nella penombra. Una sedia vuota, di quelle che si potrebbero usare nella sala di attesa di un ambulatorio medico, è al centro della scena. Un uomo anziano si trascina a fatica verso di essa aiutandosi con un deambulatore.

Si fa veramente fatica a credere che quello sia Pelé, un dio del calcio; il protagonista, insieme a Maradona, dell’ultradecennale disputa su chi sia il Goat.

Oggi si usa dire così per indicare il più grande di sempre. Non se ne abbiano Messi e Ronaldo (Cristiano); grandissimi ma qui si parla di epica del calcio.

O Rey è tuttora l’unico giocatore ad aver vinto tre mondiali benché a uno di essi, quello del 1962 in terra cilena, disputò solo due partite a causa di un infortunio.

“Il tempo sconfigge chiunque” recita un saggio e attempato Rocky Balboa in una scena del primo Creed e il fluire degli anni non è stato clemente con l’asso brasiliano, che più volte si commuove nel ricordare il suo glorioso passato.

Un altro incipit fondamentale è ovviamente il Maracanazo, tragedia nazionale, che vide la Seleção soccombere per 2-1 in finale contro l’Uruguay di Ghiggia, Schiaffino e Varela. Sullo sfondo, un paese affranto in cui si registrarono a decine infarti, crisi isteriche e suicidi.

“Grande fallimento nazionale” lo definisce Juca Kfouri, giornalista e amico di Pelé, ricordando come quella sconfitta abbia condizionato un’intera generazione di brasiliani e abbia dato vita al complesso dei vira-latas, ovvero dei cani randagi, coniato dal drammaturgo Nelson Rodrigues per definire il sentimento di inferiorità che affliggeva da sempre i verdeoro: splendidi ma sempre perdenti.

Il non ancora diciottenne Pelé del ’58, dunque, viene descritto come un vero e proprio eroe nazionale, in grado di riscattare quell’onta ancora bruciante nell’immaginario collettivo brasileiro (che ne conoscerà un’altra ancora più clamorosa nel 2014, durante un altro mondiale in casa, con l’opera di demolizione perpetrata dalla Germania, alla fine campione, che rifilerà un roboante 7-1 al Brasile) trascinando la Seleção nella sua prima finale vincente.

Stop di petto, sombrero, esterno collo e gol. La Svezia, fino a quel momento in vantaggio, viene raggiunta per poi essere travolta per 5-2 dalla ginga, da quel suadente fútbol bailado che tanto deve alla Capoeira. La promessa Pelé, autore di una doppietta, diventa realtà battezzata dalle sue lacrime di gioia a fine partita. Lacrime che riaffiorano in tutta la loro struggente nostalgia nel Pelé anziano che ripercorre quei momenti.

Fu quella consacrazione a suscitare l’adorazione delle masse e il successivo “appetito” della dittatura militare, che vedeva in O Rey un formidabile mezzo di propaganda politica, con buona pace di quest’ultimo, che si prestava remissivamente al volere di uno dei regimi sudamericani tra i più sanguinari e duraturi, ben 21 anni, tra il 1964 e il 1985.

La narrazione principale, però, è sugli eventi del ’70, dove il coro di interventi comprende gli straordinari interpreti di quell’inarrivabile Brasile, in grado di asfaltare in finale la stanca Italia della scellerata staffetta Rivera-Mazzola, appena entrata nella leggenda per l’indimenticabile 4-3 alla Germania di Beckenbauer e Mueller.

I brasiliani, a differenza nostra, non si sono mai posti il problema su quale talento puntare. Tutti in campo e chissene della tattica. In quel Brasile, infatti, i numeri dieci erano quattro. Alla base della scelta, un ragionamento semplice: il 99% delle volte sono i più bravi a vincere le partite.

E così fu: 4-1 sul campo. Senza appello. Pelé sospeso a mezz’aria sostenuto dalle ali del suo sconfinato talento apre le marcature con un colpo di testa che resterà nei libri di storia del calcio mentre Burgnich, non l’ultimo dei difensori, resta a guardare. Impotente al cospetto dell’inarrivabile, stordito dall’incomprensibilità della lingua parlata unicamente da chi porta le stimmate del genio. Boninsegna prova a rimetterci in piedi segnando un gol dei suoi ma è tutto inutile.

Terza e definitiva Rimet ai verdeoro, con annessa gloria. Piazza d’onore e targa commemorativa all’Azteca per noi: il 4-3 ai panzer tedeschi ci lascia un po’ di retrogusto di miele nonostante l’epilogo sia amarissimo per gli azzurri.

Nel documentario, oltre alla figura di un leggendario fuoriclasse in grado di regalare alle platee sopraffine chicche calcistiche, rimane una sola ombra: la totale remissività alla dittatura. A testimonianza che Pelé sia stato prono verso il cosiddetto “regime dei Gorillas” (il cui golpe fu appoggiato dagli Usa) è suggellato da copiosi incontri pubblici e strette di mano, a dimostrazione di quanto O Rey sia sempre stato amico dei potenti e del perché piaceva così tanto alla Fifa di Havelange e poi di Blatter.

Oltre alle evidenti disparità tecniche, la differenza con Diego Maradona, che ne ha sempre denunciato le malefatte, sta anche in questo aspetto. Pelé era un uomo dell’establishment, Maradona un Che Guevara, con il 10 sulla schiena.

Vedere Emílio Garrastazu Médici con la Rimet tra le mani con un Pelé sorridente che gli sta accanto mette i brividi addosso ma, ovviamente, è “meglio” non ricordare questo. Meglio ricordare quella squadra che incantò il mondo sul campo, piuttosto che in giacca e cravatta per le foto di rito con il dittatore.

A O Rey gli va però concesso l’onore delle armi quantomeno per non aver tentato di negare di essere a conoscenza delle malefatte del regime anche se la risposta che dà per giustificare il suo comportamento è da manuale dell’ignavia e suona più o meno così: “Pensavo che i calciatori non dovessero occuparsi di politica”.

E, almeno su questo, con Maradona non c’è partita.

VOTO: 6,5

Una risposta.

Piacevole articolo scritto co competenza ed obbiettività. Difficile trovare tanta professionalità in un giornalista nei tempi d’oggi.

??????

G. M.